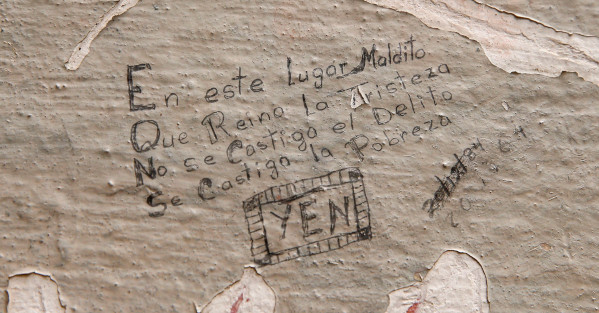

Esta nota es la síntesis o conjunción de dos artículos anteriores que pasan a convertirse en un único texto sobre cárceles, castigo, abolicionismo penal y deslegitimación del poder punitivo. Los referentes históricos del abolicionismo penal son Mathiesen, Hulsman y Christie, cada cual con sus matices, algunos planteando no solo la abolición de la cárcel sino de todo el sistema penal. Empecemos por aclarar que los conflictos son inherentes al ser humano y que por lo tanto las situaciones conflictivas resultan inevitables en cualquier tipo de sociedad. A esos conflictos a lo largo de la historia se los ha simplificado en sus causas y complejidad mediante la construcción de categorías de delitos que responden a la arbitrariedad y conveniencia de los poderes de definición de cada época. Dando por resultado variaciones geográficas y temporales que sostienen disparidades hasta la actualidad. De modo tal que hay países donde una conducta constituye un delito mientras que en otros no, y lo que en un momento dado se encontraba criminalizado luego deja de serlo, o viceversa. El propio concepto de delito ha demostrado ser frágil ontológicamente en tanto que no existe por si mismo sino como una ficción jurídica que se configura desde la autoridad según sus intereses. Sería un error depositar algún tipo de esperanza en el abordaje de situaciones conflictivas desde la órbita penal que no hace más que reproducir y magnificar la violencia agravando el problema estructural. Con frecuencia vemos una serie de personas con características comunes de exclusión, pobreza y vulnerabilidad, que son atrapadas en las telarañas de la leyes bajo la selectividad de un sistema clasista que simula igualdad ante la ley y finge neutralidades pero que en realidad emplea el poder punitivo y el encierro como mecanismo para perpetuar el orden establecido.

La categoría de delito y las conductas criminalizadas responden al capricho y los intereses de las clases dominantes. Las garantías, sin duda necesarias, no dejan de ser en el fondo parte de la farsa y el circo que sostienen una ficción jurídica mayor, conocida como estado de derecho. El poder punitivo se amplia cada vez más sin dique metafórico que pueda contenerlo ni reducirlo, principalmente en aquellos momentos donde la lucha de clases se ve más exacerbada y donde se sacrifican las apariencias democráticas. Además, el efecto de la cultura represiva tiene por consecuencia que ante la incapacidad de resolver la conflictividad social aparezcan falsas soluciones que desembocan en campañas de punitivismo y mano dura con el intento de agregar cada vez más páginas a los códigos penales. Incluso juristas como Zaffaroni, erróneamente asociados al abolicionismo, terminan siendo legitimantes del derecho penal por el temor a que su ausencia expanda el estado policial hasta escenarios de distopías orwellianas. Los temores y la fantasía hobbesiana de caos y barbarie por ausencia de poder punitivo conservan vigencia siendo un prejuicio a superar. Históricamente siempre hubo y habrá escépticos que planteen que la sociedad no está preparada para cambios radicales. La búsqueda de controvertir el castigo como forma de justicia es una tarea de dificultades similares a las de abolir la esclavitud o la inquisición, requiere transitar un camino que lleva tiempo, con un horizonte que a veces se escapa, especialmente en los comienzos donde todo parece una utopía inalcanzable hasta que trasmuta en inevitable. La labor abolicionista y el objetivo de desaparecer la cárcel, el sistema penal, y la idea misma de castigo, presenta en nuestro presente una enorme resistencia. Todo movimiento revolucionario que quiera trastocar el statu quo inevitablemente despertará miedos gigantescos e incertidumbre frente a lo desconocido. Amplios sectores sienten pánico a la revolución, a la desaparición de la cárcel y del Estado, y a todo aquello que les resulta impensable porque están absorbidos por el pesimismo o el miedo a la anarquía y el desorden.

¿Cómo es posible que en el siglo XXI siga existiendo la pena muerte? La sensibilidad de nuestra época y el desarrollo internacional de los derechos humanos parecen no haber sido suficientes para generar un consenso capaz de erradicar siquiera formalmente en el plano de lo jurídico algo tan extremo como la pena capital. Y a su vez la cárcel como institución total que de alguna manera venía a suavizar los castigos corporales medievales terminó siendo un fracaso tanto en la práctica como en sus justificaciones teóricas, y sobre todo en el intento por dar cuenta de los avances humanitarios de la civilización. Logrando convertirse en la opción punitiva por excelencia ante una amplia gama de conflictos disímiles que son abordados de forma reduccionista con el encierro. ¿Qué posición tiene el marxismo frente a estas cuestiones? A continuación la cita de un artículo periodístico escrito por Marx y publicado en 1853 en el New York Daily Tribune.

Sería muy difícil, si no totalmente imposible, establecer cualquier principio sobre el cual pudiera fundarse la justicia o conveniencia de la pena de muerte, en una sociedad que se gloría en su civilización. El castigo en general se ha defendido como un medio de aliviar o de intimidar. Ahora, ¿qué derecho tiene usted para castigarme por la mejora o intimidación de los demás? Y además, en la historia - hay algo como la estadística - que demuestra con la evidencia más completa que desde Caín el mundo no ha sido intimidado ni mejorado por el castigo. Todo lo contrario.Karl Marx

Para sorpresa de los defensores de las jaulas, la humanidad ha pasado la mayor parte de su existencia sin cárceles y se puede afirmar que en términos históricos dicha institución es relativamente joven coincidiendo su aparición con la consolidación del capitalismo. El grueso de la historia refuta los miedos y especulaciones sobre la extinción de nuestra especie en caso de su ausencia. ¿Qué pasaría si descubriéramos que tener cárceles genera más violencia y agrava problemas al punto tal de que sería mejor su inexistencia? ¿Cuáles serían los miedos más comunes que se dispararían? Posiblemente algunos contractualistas hobbesianos nos dirían que el hombre es el lobo del hombre y que necesitamos Leviatanes que pongan orden para evitar el regreso al estado de naturaleza. Otros temerían que la falta de canalización institucional de la venganza diera lugar a la justicia por mano propia o la impunidad de los conflictos más graves. Nosotros preferimos pensar que tal situación abriría paso a la imaginación no punitiva y a devolver las situaciones problemáticas a las partes involucradas para que busquen medios alternativos que superen los actuales abordajes universales, genéricos, simplistas y ostensiblemente ineficaces que desembocan en la cárcel.

Los discursos de mano dura basados en el retribucionismo emocional pueden ser comprensibles frente a hechos que nos escandalizan y resultan intolerables, pero no constituyen un argumento jurídico válido ni justificación para sostener el punitivismo como respuesta. En el plano normativo incluso constituciones liberales prohíben entender a la pena como el ejercicio de un derecho a castigar, así por ejemplo la constitución Argentina en su art. 18 establece “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”. Sin importar la letra muerta de la ley en el imaginario social la idea de castigar a culpables es recurrente y forma parte del sentido común como algo que no pudiera ser de otra manera. Tampoco faltan eufemismos para enmascarar penas a través de diferentes términos más benévolos como “medidas” que permiten recortar garantías procesales dado que se presentan como formas de hacerle un bien a la persona. Las internaciones involuntarias en hospitales psiquiátricos, el abandono de adultos mayores en geriátricos, son modos similares de mostrar encierros como algo beneficioso, así como el absurdo de querer asociar cárceles con resocialización. El confinamiento compulsivo permanece indiscutido y validado por las mayorías sin llegar a levantar sospechas que hagan dudar sobre los endebles argumentos de su legitimación. Y sea por ingenua desinformación o por maliciosos intereses, queda inadvertido que el paso por instituciones totales tiene innegables efectos deteriorantes desde lo individual y lo social.

Veremos que cada una de las teorías legitimantes del poder punitivo son refutables y empíricamente falsas sin efectos positivos para la sociedad y sin una justificación racional, ética ni filosófica. Al señalar estas teorías vamos a utilizar la clasificación más conocida entre absolutas (Kant, Hegel), y las relativas que su vez se subdividen en:

-Teoría de prevención general negativa: Esta teoría está a asociada a Feuerbach y trata la coacción psicológica y el efecto disuasivo de la pena según el cual las personas consultarían los códigos penales antes de cometer delitos y se inhibirían ante la amenaza de pena. Si bien es la teoría más extendida lo cierto es que se refuta a si misma cada vez que se comete un delito demostrando que la prevención fracasó. Y llevada al extremo conduce a la inflación punitiva por partir de la premisa de que a mayores penas mayor disuación. Se comprueba su falsedad con mayor frecuencia en los delitos más graves y pasionales, donde el sujeto no realiza el cálculo de cuantos años de prisión sería la condena, o directamente piensa que no lo van a atrapar y entonces tampoco se ve disuadido.

-Teoría de prevención general positiva: Aquí básicamente lo que se atribuye a la pena es la capacidad de reforzar el respeto por la norma, y mostrar a la sociedad que se cumplen las leyes dando la idea de que el sistema funciona. De manera que la persona penada serviría de ejemplo para prevenir y que otras no hagan lo mismo. Al igual que la teoría anterior se dirige a quienes todavía no delinquieron. Y se utiliza a la persona castigada como un medio para dar el mensaje a las demás personas que todavía no cometieron delitos y disuadirlas de que no lo hagan. Una crítica a esto se puede ver también en la cita previa de Marx, quien evidentemente tenía un conocimiento de las teorías aunque no las clasificara ni llamara por sus nombres actuales en los manuales.

-Teoría de prevención especial negativa: En este caso no se asigna algo positivo a la pena sino que la intención en neutralizar la peligrosidad de personas reduciendo libertades incluso sin que exista un peligro concreto. De manera que la peligrosidad abstracta es suficiente para penar a una persona y sacarla de juego. La identificación de personas conflictivas se suele asociar también a teorías de etiquetamiento. Y es muy común que veamos casos de prisión preventiva tal como abundan hoy en día, donde encontramos mayoría de personas encerradas sin condena, por las dudas, contra toda presunción de inocencia.

-Teoría de prevención especial positiva: Son las famosas teorías o ideologías re (resocialización, reinserción, etc). La pena no mejora a las personas, al contrario, es poco realista esperar que una persona salga de la cárcel mejor de lo que entró. La resocialización es un mito fácilmente refutable, especialmente para quienes conozcan las cárceles latinoamericanas. Unos de los ejemplos más conocidos de los libros a la hora de graficar esto es el que cuestiona la posibilidad de tratar de enseñarle a jugar a la pelota a una persona dentro de un ascensor.

Al enumerar muy sintéticamente cada una de las cuatro teorías relativas vemos que son frágiles en sus basamentos y con justificaciones de la pena inconsistentes que están formuladas de acuerdo a lo que los teóricos creen que la pena debiera ser más que en lo que realmente es. Desmenuzar estas teorías es un paso necesario para ir barriendo obstáculos en aquellas personas que aun reniegan del abolicionismo, para que puedan así cuanto menos poner a prueba sus posiciones y permitirse la duda. Es extremadamente frecuente el uso inadvertido de estas teorías en programas de televisión a la hora de cubrir noticias sobre crímenes o inseguridad, profundizar en cada una de ellas, pudiendo identificarlas en el discurso y conociendo sus críticas y límites, habilita la posibilidad complejizar debates y pensar alternativas.

El paso siguiente sería atreverse a reconocer que la cárcel es tortura y tomar una posición frente a eso. ¿Hay casos donde se pueda legitimar la tortura? ¿Hay personas que merezcan ser torturadas? ¿Se puede graduar el dolor y el castigo? ¿Se puede humanizar la cárcel? Estas interrogantes van a despertar entre los menos críticos una serie de justificaciones de lo existente, con golpes bajos que incluyan ejemplos de los crímenes mas aberrantes para tratar de hacer dudar o quebrantar las convicciones abolicionistas. A fin de cuentas todos tenemos un talón de Aquiles que nos provoca una dosis retribucionismo emocional y deseo primitivo de venganza. El ojo por ojo, diente por diente nunca puede ser una opción en una sociedad que se dice civilizada. Si la pena implica un hacer sufrir sin sentido ni beneficio para nadie, entonces la pena no vale la pena. Luego de superada esa primer instancia de reflexión sería el momento de preguntarnos sobre la posibilidad de que existan cárceles que no sean tortura, es decir, reformar las instituciones penitenciarias lo suficiente como para “humanizarlas”. Los abolicionistas creemos que eso no es posible porque implicaría una legitimación tácita que no ataca las problemáticas de fondo sino que solamente se enfoca en suavizar las formas y efectos del encierro intentado esconder su esencia inhumanizable. Y que por lo tanto la cárcel debe desaparecer en modo análogo a como los marxistas buscamos sepultar el capitalismo renunciando a falsas ilusiones de reformas, maquillajes y máscaras.

En la voz de quienes no conocen la realidad carcelaria más que por los relatos de la criminología mediática pareciera ser que quien las hace las debe pagar, y cuanto más severo y ejemplificador sea el castigo mejor sería para el conjunto de la sociedad. Los medios de comunicación inoculan miedo para que otros vendan seguridad y propongan tolerancia cero, bajo las directrices de intereses económicos que los motivan a expandir la industria de la cárcel y los negocios que le acompañan. Como consecuencia de esto se sobredimensionan y tergiversan noticias de violencia e inseguridad reproducidas las 24 horas con fines espurios que trascienden lo informativo y que se inscriben en el terreno de descaradas campañas ideológicas a favor del punitivismo. Esta clase de engaños dan lugar a todo un negocio represivo, y hay políticos que prácticamente basan sus propuestas y campañas electorales en el punitivismo. Juegan con los miedos de las masas, fogonean prejuicios hobbesianos, y pronostican el regreso al estado de naturaleza ante la sola idea de una sociedad sin cárceles y sin Estado. Aquellos que legitiman el encierro con la ficción jurídica del delito no suelen ver más que un fotograma de la realidad, representándose a través de sesgos punitivos a “delincuentes” estereotipados con trajes a rayas como en las caricaturas, sin pasado pero también sin futuro. A los cuales quisieran arrojar a suerte en alguna isla o incluso desaparecer del mapa. La prisión es un vergonzante ejemplo del desprecio por el ser humano y la debemos combatir, aunque apelar a lo humanitario poco efecto parece tener entre quienes tienen sed de venganza, discursos de odio y militan la cultura del castigo.

Mientras tanto a quienes padecen intramuros se les expropia la identidad, se les somete a un control milimétrico y cronometrado, a toda clase de vejaciones incluidas para quienes van a visitarles, y quedan en un estado de regresión que es producto de una prisionización antítesis de cualquier espejismo resocializador. Luego, si es que salen, el propio Estado, al permitir que existan certificados de antecedentes e impedimentos para ejercer en trabajos de organismos públicos, confiesa que no cree en esa resocialización que utilizaba como excusa para tenerlos encarcelados. O peor aun los retiene presos con condenas cumplidas valiéndose de informes criminológicos negativos. La cárcel es metafóricamente algo así como una máquina de picar carne, especializada en deteriorar y segregar seres humanos. Quienes logran sobrevivir a su paso dejan de ser quien eran, se los come el sistema y se les pegan las rejas, quedan con el lomo marcado con la etiqueta de presos y cargan con un conjunto de estigmas que los acompañaran durante toda la vida. No se es preso, sino que se esta preso. Pero en los prejuicios impregnados por el derecho penal de autor pareciera ser lo opuesto, la voracidad del verbo ser, el culto a las identidades estáticas, la eterna sospecha y el reproche a la persona por sobre la conducta, se traducen en violencia con vocación de permanencia que inscribe en la piel dejando huellas imborrables. Hasta expresiones como reos que parecen simples torpezas del lenguaje terminan siendo un lapsus que deja ver los hilos de la ideología deshumanizante del castigo, incapaces de concederle siquiera la cortesía de llamarles personas.

La selectividad del poder punitivo es doble, no solo persigue a los sectores más vulnerados sino que también se aplica según la importancia o estatus socialmente asignado a la persona que ha sido afectada. Si dicha persona reviste cierto prestigio la presión será mayor que si se tratase de un desconocido desapegado de los cánones del buen vivir. Alguien que encaje con determinado estereotipo valorado positivamente por la opinión pública puede convertirse en candidato para ser utilizado por la criminología mediática a los fines de maximizar el clamor social y la inflación punitiva. En cambio el linchamiento de un “ladronzuelo” de celulares amigo de lo ajeno hasta puede evocar festejos bajo la siniestra idea de justicia, como si la propiedad privada valiera más que una vida humana. Y para quienes se creen inmunes a los peligros del punitivismo quizás debieran saber que nadie esta exento de un desliz de sus frenos inhibitorios, ni de convertirse en chivo expiatorio o que le inventen una causa. A excepción de quienes tienen cobertura y ostentan lugares de poder, cualquiera puede llegar caer en las telarañas de las leyes y ser atrapado por las redes del poder punitivo, incluso sin haber hecho nada delictivo. Hay ocasiones es las que solo basta con lo fortuito de estar en el lugar y momento equivocado. Prueba de ello es el famoso caso de Fernando Carrera en la masacre de Pompeya. Un claro ejemplo que evidencia la manera en que se pueden armar causas y de como nadie esta totalmente exento de terminar tras las rejas, especialmente cuando la justicia se mueve al ritmo de una sociedad represiva que demanda mano dura y celebra el castigo.

¿Por qué vemos también a partidos de izquierda pedir cárcel? ¿Acaso la mayoría de los delitos perseguidos no son delitos de subsistencia cometidos por las personas más empobrecidas? ¿Ignoramos la pauperización y descomposición social generada por el capitalismo? Básicamente porque ponen el foco más en la selectividad del poder punitivo que en propiciar la abolición de la cárcel y cuestionar la idea misma del castigo. Son conscientes de los prejuicios clasistas, xenófobos, patriarcales y de todo tipo con los que se construye el estereotipo criminal, conocen la composición carcelaria y saben de la impunidad de los llamados delitos de cuello blanco y de los poderosos. Pero en vez de cuestionar profundamente la pena, los procesos de criminalización y tratar de desmantelar la falsa solución del encierro que contribuye a sostener el orden establecido, lo que hacen es limitarse a tratar de invertir la selectividad con la opera el poder punitivo, aplicando el mismo modelo de razonamiento pero con diferente destinatario. De manera que la cárcel estaría bien o mal, en términos de legitimidad, dependiendo si dentro de ella están burgueses o proletarios. Lamentablemente se pueden encontrar algunos escritos repudiables de Engels en 1850 donde vomitaba un insano desprecio y violencia hacia lúmpenes y marginales tratándolos de escoria y desechos molestos de los que había que desembarazarse e incluso fusilar. En oposición, el Marx antipunitivo que luchaba contra la pena capital, exige dar un salto cualitativo para volver a cuestionar el castigo mismo sin ingenuamente querer invertir la selectividad con la que opera el poder punitivo, y dejar de romantizar el derecho penal como una posible herramienta defensiva contra burguesía.

Las personas que legitiman la cárcel rara vez van a reconocer que sea tortura, así como quienes legitiman el capitalismo tampoco reconocen la explotación y miserias que les son constitutivas e intrínsecas. ¿Es posible que las cárceles dejen de ser tortura en una sociedad comunista? La respuesta es un no rotundo, porque de esa manera volveríamos a caer en la trampa de una concepción reformista que intenta instalar la idea falsa de que lo problemático serían las condiciones carcelarias o su selectividad en vez de su existencia misma. La tortura no se reforma así como la esclavitud no se puede humanizar, sino que se combate radicalmente luchando por su desaparición. En definitiva: “Aunque la cárcel se vista de seda, cárcel queda”. Y lo mismo aplica al capitalismo.

Sin entrar en grandes detalles, podemos entender a la criminología como una ciencia orientada hacia el estudio de las causas del delito y/o la cuestión criminal. Su objeto de estudio está disputado entre abogados, sociólogos, psiquiatras. Cada teoría de la pena se nutre de alguna escuela criminológica e intenta justificar la pena a su manera, o con posturas mixtas que las combinan multiplicando sus errores. En términos de afinidad todo abolicionista será en mayor o menor medida partidario de la criminología critica porque ésta implica un cambio de paradigma que deja de buscar la causa del delito para enfocarse en estudiar el poder de definición y los procesos de criminalización que seleccionan determinadas conductas. Si delito es una ficción jurídica, no tiene existencia en si mismo por fuera de la criminalización que realiza el poder de definición. Lo que subyace detrás de la idea de delito son conflictos sociales que no se pueden anular porque forman parte de la vida misma. Esto no significa como creían algunas escuelas positivistas que haya personas que tengan un núcleo constitutivo inmodificable, una naturaleza humana con pulsiones que no se puedan erradicar, ni que existan delincuentes innatos o predestinados a delinquir. Una transformación profunda de la sociedad puede resignificar por completo los conflictos y sus modos de abordarlos. A los fines de simplificar estas cuestiones vale resumir que no necesariamente todos los criminólogos críticos son abolicionistas. Y a su vez si bien todo anticarcelario es abolicionista, no todo abolicionista es anticarcelario.

El abolicionismo es una teoría deslegitimante de la pena y aunque se puede hablar de abolicionismos en plural e incluso hacer clasificaciones, lo cierto es que el único abolicionismo en sentido estricto es el no utilitario radical extremo. Caracterizado por no consentir la expropiación del conflicto, no proponer una solución reglada para implementar desde el Estado, y por no limitarse a la formulación de criticas con fines reformistas de mejorar las cárceles y el sistema penal, ya que eso implicaría una forma de legitimación de aquello que se quiere abolir. Desde un enfoque abolicionista se rechaza la apropiación de los conflictos por parte del Estado y se los devuelve a las partes, liberadas de las cadenas de un derecho penal que no hace más que expropiar y limitar formas de resolverlos con la imposición de abordajes ineficaces. No deberíamos tolerar que el Estado se sitúe en el lugar de ofendido desplazando a las partes, cuando es éste justamente parte del problema y no de la solución. Dejar de insistir con lo que ya sabemos que no funciona es la forma de evitar reproducir la violencia que agrava los conflictos sociales de fondo, y pasar a atacarlos de raíz.

Clasificación de abolicionismo(s):

UTILITARIOS: Se hacen llamar abolicionistas pero no deslegitiman el poder punitivo ni son anticarcelarios. Lo que hacen es criticar las cárceles para mejorar las condiciones pero no para que dejen de existir. Básicamente quieren cárceles suavizadas, pintadas y más limpias para poder legitimarlas con menor cargo de conciencia.

NO UTILITARIOS: Deslegitiman la cárcel, la consideran tortura y no esperan que mejore sino que directamente quieren que deje de existir. En el mientras tanto, transicionalmente propician y alientan medidas que debiliten la cárcel pero sin jamás resignar la búsqueda de su abolición, bregando por disminuir las escalas penales y combatiendo la inflación punitiva sin participar de las demandas de perpetuas, mano dura, vulneración de garantías, reproducción de rótulos del derecho penal de autor, naturalización de la cultura represiva, etc.

Dentro de los no utilitarios hay dos sub grupos:

- Radical extremo: Se plantea la abolición del sistema carcelario y de toda medida coactiva, incluso por ejemplo la internación psiquiátrica. Tiene dos características principales que lo diferencian.

1) A la hora de abolir la cárcel y los códigos penales no hay limitaciones ni excepciones para ningún tipo de delito.

2) No tiene un mecanismo subsidiario de resolución de conflicto que no sea la solución exclusivamente entre las partes. Es decir que no admite amigables componedores ni árbitros. O las partes solucionan el conflicto o el conflicto quedará sin resolver.

- Extremos no radicales:

A) Hay una primera variante donde se encuentran aquellos que se referencian con el abolicionismo pero que consideran que hay determinados tipos de delitos que no pueden quedar sin pena (lesa humanidad, integridad sexual y gatillo fácil). Al reducir los códigos penales pero seguir justificando la existencia de cárceles demuestran que en realidad no son anticarcelarios, sino más bien minimalistas penales.

B) En la segunda variante encontramos a quienes están dispuestos a sacar sin excepción a todos los tipos de delitos pero que proponen, subsidiariamente para los delitos mas graves (mismos del grupo anterior), que en caso de que las partes no logren llegar a un acuerdo puedan intervenir terceros elegidos por las partes, amigables componedores o árbitros.

C) La tercera variante es muy similar a la segunda pero con la diferencia de que las personas ajenas a las partes que intervengan pertenezcan a algún organismo y sean operadores institucionalizados de algún poder.

Tanto en las variantes B y C en caso de que las partes no logren resolver el conflicto legitiman la posibilidad de enviar la persona a la cárcel. Es decir que vuelven a expropiar el conflicto, premisa básica a la cual se opone el abolicionismo extremo radical.

Así como hay personas que quieren reformar y maquillar el capitalismo, también hay quienes quieren hacer lo mismo con las cárceles. Nos venden que meter personas en jaulas es justicia porque eso es más fácil que atacar el fondo de los problemas y controvertir el sistema. El abolicionismo anticarcelario tiene la ventaja de ser profundamente humanitario porque reconoce la tortura que implica la cárcel. Algo negado por quienes adhieren a la legitimación del poder punitivo. Hablar de abolicionismo es hablar de la abolición de la tortura y pensar en un futuro donde no existan las cárceles y el derecho penal. Y aunque la tortura se encuentre formalmente prohibida por leyes y tratados de derechos humanos, su vigencia en la realidad concreta es indiscutible, con un estado de derecho solo para unos pocos privilegiados, y una dictadura de la burguesía para las mayorías. No podemos permitirnos la disociación de legitimar la pena de prisión sin pensar en la realidad carcelaria, ya que van juntas y no pueden separarse.

A la hora de denostar el abolicionismo suele hablarse de realidades ficticias, así por ejemplo se exagera la cantidad de delitos graves cuando en los datos duros constituyen tan solo el 1% de la composición carcelaria, Porcentaje ínfimo que no debería utilizarse como excusa para sostener todo lo demás. Lo más lógico sería exigir la liberación inmediata al restante 99% aplicando ya sea justicia restaurativa o métodos alternativos de resolución de conflictos que no incluyan encierro. Los delitos mayoritarios que se encargan de poblar las cárceles suelen ser delitos contra la propiedad y el narcomenudeo. También está el engaño de creer que el porcentaje de delitos graves sería mayor si no fuera por la disuación que produce la coacción psicológica de la pena. Tal como vimos en la teoría de la prevención general negativa cada delito que se comete demuestra el fracaso de dicha teoría. Así por ejemplo vemos que agravantes como el de femicidio no han logrado bajar las cifras de violencia de género y que el abordaje debería ser otro. Las corrientes feministas que recurren al punitivismo para combatir la violencia de género constituyen un puñal a luchadoras antipunitivistas tan admirables como Angela Davis. ¿Harán algo para controvertir la cárcel y conseguir la libertad de las mujeres que padecen intramuros? ¿Sabrán que el poder punitivo ha sido históricamente enemigo de las mujeres?

En relación al aspecto propositivo cabe decir, más como virtud que como falencia, que desde el abolicionismo no se proponen soluciones alternativas regladas, y en caso de hacerlo no sería abolicionismo ya que se neutralizaría a si mismo al hablar dentro de la misma lógica que pretende romper. Quienes deben proponer son las partes involucradas en la situación de conflicto, y la mejor propuesta es dejar de insistir con aquello que ya sabemos que no ha dado resultados. Especialmente sabiendo que el efecto del encierro no aporta nada positivo a la sociedad, al contrario. Se puede empezar por los delitos menos graves. Por ejemplo, un delito contra la propiedad, como pudiera ser el robo de un celular, las partes debieran poder acordar por si mismas, si así lo consideran conveniente, una reparación económica en vez de consentir la expropiación del conflicto y la pena de cárcel.

Durante el tránsito hacia la abolición, constituye sin duda un avance lograr la reducción del poder punitivo y alcanzar un estadio intermedio de minimalismo penal donde se conserven la menor cantidad de delitos posibles en los códigos penales. Es comprensible que todos tengamos un talón de Aquiles respecto de algunos delitos que nos horrorizan y que nos afectan emocionalmente. No por casualidad mediante chicanas en las discusiones se intenta trasladar a los abolicionistas al lugar de las víctimas para poner a prueba sus posiciones. ¿Que harías si a vos o un ser querido le sucediera tal cosa?. Es la pregunta recurrente esperando que uno renuncie a sus convicciones al plantearnos una situación límite.

¿Cómo explicarles que los abolicionistas luchamos contra la tortura y que nos sobran argumentos para sostener que la cárcel tiene que desaparecer? ¿O es que acaso esperan que les digamos que hay personas que merecen ser torturadas? No importan todos los contraejemplos aberrantes que nos puedan presentar. El paso por instituciones totales tiene un innegable efecto deteriorante, solo se puede rescatar algún indice de baja reincidencia entre quienes estudian en condiciones de encierro y que logran superarse a pesar de la cárcel, y no gracias a ella. Los datos duros muestran que no hay manera de legitimar las jaulas para humanos, el hacinamiento, la sobrepoblación, el déficit en materia de salud y alimentación, que parecen algo ya normalizado. Para peor no hay ningún organismo de derechos humanos que tenga una posición abolicionista, los relatores de Naciones Unidas elaboran gigantescos informes que demuestran que cárceles que no sirven para nada, y aun así a nadie se le ocurre bajar de escalas penales, quitar agravantes o descriminalizar conductas, todo lo contrario.

Muchas veces el obstáculo ni siquiera es el desacuerdo con nuestras posiciones abolicionistas sino que directamente no nos creen. Como si fuéramos una especie de locos que quieren tirar la cárcel por esnobismo para causar pavor a las masas o para que nos ubiquen en un lugar distinto del discurso. De igual modo que también hay personas que piensan que uno dejará de ser comunista y se volverá capitalista si lo tientan con un maletín lleno de dinero. O que renunciará a ser ateo y se convertirá en creyente si le diagnostican una enfermedad terminal. ¿Acaso creen que los abolicionistas nunca hemos perdido seres queridos ni atravesado conflictos?. Es lamentable la descalificación insultante de poner en duda convicciones, y más todavía que sean capaces de desear que a abolicionistas les pasen cosas terribles para llevarlos al límite y ver si así se quiebran y cambian de idea. No se trata de delirios intelectuales de noruegos y holandeses con vida perfectas que nunca enfrentaron adversidades, todo lo contrario.

Es indispensable repensar la sociedad en términos anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales. Analizando los vínculos entre capitalismo y sistema penitenciario como mecanismo biopolítico de disciplinamiento y docilización dirigido hacia los sectores históricamente más vulnerados. Hay que señalar el fracaso de la idea de justicia asociada a el castigo e intervenir activamente para mostrar la ineficacia de una institución relativamente moderna que actúa como depósito de personas y que agrava el escenario de violencia. Una cárcel nórdica es igual de inaceptable e indefendible que una latinoamericana. La cárcel ideal solo puede ser la que no existe. Estos campos de concentración degradan, infantilizan, estigmatizan y son un símbolo de violencia que está comprometida con la defensa de la estructura social. Es un fracaso colectivo conveniente para sostener el capitalismo y un negocio redituable en vías de ser privatizado. Sectores empresarios presionan para la expansión de la esfera de lo privado en la gestión de cárceles y privatizar el sistema penitenciario convirtiéndolo en un negocio que maximice las ganancias Los políticos capitalistas en vez de buscar las causas de la pauperización y la descomposición social en la raíces del sistema lo que proponen es construir nuevas cárceles y no desperdician oportunidad de elogiar la hipotética eficiencia de gestiones privadas del sistema penitenciario. Las variantes de punitivismo y de mano dura están a la orden del día como falsas soluciones a cuestiones de inseguridad.

El peso del castigo y la cultura represiva permiten que las cárceles sigan asociándose a un ideal de justicia en el imaginario social a pesar de todos los desencantamientos realizados por la criminología crítica y el abolicionismo penal. La industria del miedo da lugar a políticos que aprovechan la ola punitiva y el clamor social para hacer campañas pidiendo más penas y un sistema penitenciario todavía más cruel que haga caso omiso de unas garantías que ya de por si son precarias e insuficientes. Esas garantías se disputan entre populistas penales y demagogos punitivistas sin atreverse a proponer cambios estructurales ni mucho menos medidas radicales como la abolición de la cárcel. Se piensa al sistema penitenciario como si estuviera desconectado del poder judicial, es decir, de forma autónoma y al margen de la actuación de los operadores del derecho. Parece ser que algunos jueces consideran que la cárcel es una institución ajena al derecho y se desligan de lo que sucede dentro de los muros. Por otra parte los legisladores que intentan abordar esta problemática lo hacen desde una perspectiva reformista y de una forma inadecuada pero previsible acorde a los errores típicos de una tradición codificadora que modifica los códigos creyendo que así altera la realidad. Es ilusorio pretender reformar la órbita penal a través de maquillar un código sabiendo que el sistema penitenciario es protagonista de la industria del delito y que forma parte de las redes criminales que están conectadas con agencias estatales.

El desafío urgente y genuinamente revolucionario es tratar de construir puentes entre el abolicionismo penal y el lugar que ocupa el encierro en el imaginario social junto al ideal de justicia, despojándose de ilusiones reformistas. Las peleas de escritorio son inofensivas e incapaces de sacudir las conciencias de quienes obstinadamente siguen sosteniendo la cárcel dentro de su horizonte de justicia y la proyectan indefinidamente hacia el futuro. Los muros ocultan que la cárcel es terrorismo de estado, tortura, instrumento del poder, cuya existencia atenta contra la dignidad humana y toda noción de lo civilizado. Probablemente el obstáculo más difícil de sortear a la hora de propiciar la abolición de las cárceles sea que gran parte de la población considera que existe un contrato social que valida la existencia de ese tipo de instituciones totales. La cultura represiva y el culto a las rejas se fogonea desde amplios sectores, incluso se reproduce por aquellos que son carne de cañón de acuerdo a estereotipos y una selectividad que les coloca el traje a rayas desde antes que delincan. Desde la criminología mediática se habla de puertas giratorias, y se demoniza a las personas privadas de la libertad como si fueran asesinos seriales salidos de Netflix, propagando campañas del miedo que se aprovechan para ampliar el código penal y potenciar la industria de las fuerzas de seguridad y el control social.

Por otra parte, el estado es cómplice de los vínculos de las fuerzas represivas con las economías informales de la droga, prostitución y trata de personas. Se incrementan las policías a nivel municipal, provincial y nacional, que conviven con polícias privadas, aparatos extraoficiales parapoliciales, agencias de inteligencia, etc. La policía es una institución estructuralmente corrupta, patriarcal y clasista, que está al servicio de los poderosos y que por lo tanto no pone su atención en políticos capitalistas, jueces y empresarios, sino por el contrario en pobres, marginales y minorías estigmatizadas. Hay quienes transicionalmente plantean la posibilidad de regular su poder mediante un gobierno con jefe civil democráticamente electo. Establecer controles en la estructura judicial a través de policías comunitarias. Hacer modificaciones a las constituciones para reducirles autonomía, prohibir que las compañías de seguridad contraten ex policías depurados, cortar lazos subterráneos entre la seguridad pública y privada, propender a la sindicalización y otras medidas que pueden ser bien intencionadas pero resultan poco convincentes No podemos considerar que los policías sean trabajadores miembros de la clase obrera, ni que su sindicalización pudiera pervertir la verticalidad que les caracteriza. Aun con experiencias internacionales en donde se les reconoce la posibilidad de conformar sindicatos, incluso si se les concediera la posibilidad de ejercer medidas de acción directa como la huelga, las consecuencias serían mayores salarios como estímulo para reprimir a trabajadores que protestan y se organizan, gases con más pimienta, armas más modernas y letales para que sigan practicando el gatillo fácil, más espionaje y tecnología al servicio de la represión contrarrevolucionaria. Nada de eso redundaría en beneficio de los oprimidos.

La perspectiva abolicionista tiene sus avances y encuentra buena recepción entre quienes están abiertos a pensar transformaciones radicales de la sociedad, y que aún sin considerarse abolicionistas comienzan poco a poco a cuestionar las teorías de la pena y expresar su insatisfacción con respecto a las endebles legitimaciones del poder punitivo. Personas que han dado ya un primer paso en tomar conciencia de que hay algo con la cárcel que no anda bien, que hace ruido, pero que todavía no se atreven a pegar el salto hacia el abolicionismo y siguen en una encrucijada que los lleva a justificar lo existente como un mal necesario. A los fines de este artículo con haber creado dudas y disparar inquietudes me doy por satisfecho. Y para quienes insisten en preguntar que proponemos, por si todavía no lo notaron, lo que proponemos es la revolución.

Work in progress.

COMENTARIOS

Nos interesa conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el contenido de la nota?

Nos interesa conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el contenido de la nota?